【門窗幕墻網】說到玻璃,大家可能都不陌生,不管是自家窗戶還是對面大樓的窗戶,基本上都是用玻璃做的,這不僅僅是因為其優異的光學性能(透光),還因為它有極好的物理防護性能(擋風、防雨)。在造價和取材方面也很親民,隨處都可以找到它的身影。

玻璃的前世今生

玻璃一般是指透明、脆性、不透氣并具有一定硬度的物料。

世界上最早的玻璃是古埃及人制造的[1]。玻璃的出現與使用已有四千多年歷史。而在中國,人們在西周時期的古墓中曾發現玻璃管、玻璃珠等物品,這說明古人在西周時已經開始制造并使用玻璃。南北朝以前的人們,將用火燒成的透明物通稱為“琉璃”;宋朝時則開始稱之為“玻璃”;到明清時期,習慣將低溫燒成的、半透明的、有玻璃光澤的物質稱為“琉璃”。

中國古典作品中亦有提及“玻璃”一詞。比如南宋詩人楊萬里(1127年-1206年)的《稚子弄冰》一詩中:

稚子金盆脫曉冰,彩絲穿取當銀錚。

敲成玉磬穿林響,忽作玻璃碎地聲。

其實,按照現在的標準來說,很多當時所說的“琉璃”并不指現代所說的“玻璃”[2]。

如今,玻璃已經成為日常生活、生產和科學技術領域的重要材料。玻璃能反射、折射光線,因此可以制作透鏡、三棱鏡或高速傳輸用的光纖;玻璃中若加入金屬鹽類,其顏色會改變,因此可以用玻璃制作色彩斑斕的藝術品,比如著名的花窗玻璃。

最常見的玻璃是鈉鈣玻璃,主要成分是二氧化硅(SiO2)、氧化鈉(Na2O)、氧化鈣(CaO)以及其他添加物。玻璃在日常環境中呈現化學惰性,一般不溶于酸(例外:氫氟酸(HF)與玻璃反應生成SiF4,會導致玻璃的腐蝕);但溶于強堿,例如氫氧化鈉(NaOH)[2]。

常見的玻璃腐蝕現象

在大家的認知中,可能覺得生活中的玻璃是一種很穩定的物質,不容易發生腐蝕。如果仔細觀察臥室的鏡子或者是窗戶上的玻璃,就會發現,隨著使用時間延長,玻璃表面會出現白霧、白點,即便噴水擦拭后也無法除去,這些白霧、白點并不是灰塵,而是玻璃發生腐蝕后的產物,也有人用“玻璃風化”、“玻璃發霉”來形容這種腐蝕現象。

在春夏之交,氣溫和濕度逐漸升高,會使玻璃腐蝕的幾率大大增加。對于單純承受大氣物質侵蝕的建筑物窗戶玻璃來說,其腐蝕可以分為四個階段[5]:

(1)空氣中的水、二氧化碳和灰塵等物質會吸附在玻璃表面形成沉積物,但這種表面沉積物很容易用水清洗。

(2)如果玻璃一直處于較高濕度的條件下(60%以上),表面的沉積物會變厚(約1μm),水或者潮氣會向玻璃內擴散,玻璃組分水解后會使表面變色,仍然可以用水清洗干凈。

(3)玻璃表面形成沉積膜后,如果繼續處于較高濕度的大氣環境下,某些成分(堿金屬和堿土金屬)會在玻璃表面大量富集和浸析,表面的可溶性硅酸鹽被破壞,此時,局部位置會存在硅含量較高的物質,看起來像是水漬殘留,腐蝕輕微的部分用食醋就可以清洗,腐蝕嚴重的甚至得用前面提到的氫氟酸才能有效的清洗。

(4)最后階段,玻璃表面將變得十分粗糙,局部會發生嚴重的腐蝕。這是因為玻璃中的鈉離子從基體中遷出,與空氣反應生成白色的堿性物質,這便是玻璃上的白霧、白點,即使用氫氟酸也無法達到有效清洗。

可能大家對玻璃表面粗糙不太理解,舉個生活中例子:鏡子用得越久,會感覺它越來越模糊,這就是由于表面受到了腐蝕,變得較為粗糙,入射的光線部分發生了漫反射。從玻璃腐蝕的第一階段來考慮,每周用水輕輕擦拭,保持鏡子清晰干凈,其使用壽命可以延長。

除了白霧、白點,玻璃腐蝕還會出現彩虹斑,它的成因比較復雜,具體可以分為兩種:(1)生產過程中產生的,也被稱為應力斑。由于玻璃內部應力分布不均勻而使得入射光產生干涉的現象,目前尚無方法避免。(2)使用過程中產生的,受到空氣中的水汽或者其他化學產品的侵蝕[6]。

玻璃腐蝕,有弊也有利

雖然玻璃腐蝕會給我們生活帶來困擾,但在玻璃加工過程中,這是一種有用的加工手段。有人可能好奇玻璃上的文字或者花紋是怎么添加上去的?

方法除了直接進行雕刻,還可以利用蝕刻劑(HF,氫氟酸)來對玻璃進行刻蝕。將玻璃涂上用汽油溶解的石蠟液作為保護層,在固化的石蠟層上雕刻出所需要的文字或者圖案,刻痕深度要能使玻璃露出;然后,將HF酸滴于文字或者圖案上,控制腐蝕的時間、調整所需花紋的深淺,之后用溫水洗去石蠟和氫氟酸,即可制得有花紋的玻璃[7]。(不建議自己操作,氫氟酸具有強烈腐蝕性)

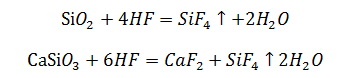

化學反應方程式為:

其實,玻璃的腐蝕速度并不取決于材料的固有特性,它取決于玻璃的成分、結構、表面狀態以及環境條件。通過上述講解,我們可以發現玻璃腐蝕無處不在。雖然有時候會給我們的生活帶來一些麻煩,但轉換一下思路,它也可以成為加工材料的一種手段。腐蝕對于玻璃有利也有弊,如何興利抑弊則需要我們共同努力。