近日有讀者向記者反映,到市場中選購建材時,經常看到同一品牌同一款產品的售價,出現超百元乃至上千元的“價格差”,“如果不是很了解建材價格漲跌情況,不了解品牌內情,很容易被商家誤導啊!”許多消費者表示,最擔心春季產品促銷價雖看著誘人,但產品本身已被商家做了手腳,最終“得不償失”的還是消費者自己,“很可能花了錢,還買不到貨真價實的品牌產品。”

無獨有偶,另一位消費者也向記者反映,其在家具市場買的家具存在質量問題,后在網上查詢,發現實體店產品和網上標注的生產廠家信息不一致。據業內人士爆料,建材行業多多少少都存在“貼牌生產”的貓膩,很多代理品牌的商家,會選擇在城市周邊的一些小加工廠貼牌生產,“想要什么牌子都沒問題,關鍵在售價上漲幅空間非常大。

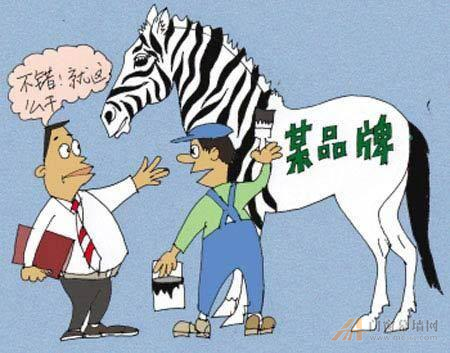

建材"貼牌生產"貓膩多

記者調查:名牌產品,可能實為代工貼牌

近日家居論壇上頻現“偽品牌”爆料帖:新買的青花瓷洗臉盆,用了不到一個月就出現裂紋;消費者剛買兩個月的某知名品牌花灑,出現了綠色銹斑;數萬元一人座轉椅式皮沙發,用了不到兩個月塌陷了……“本以為花了高價買品牌,會有高質量的產品和享受,結果我大錯特錯了。”一些網友悲催的選材經歷,令個別品牌產品的“知名度”,一時大受非議。抽檢不合格、代工貼牌質量難保、價格虛高等質疑,也讓包括國際品牌在內的不少衛浴、瓷磚、地板大牌,頻陷尷尬。

“貼牌生產,已經是衛浴行業一個公開的潛規則,貼牌生產的衛浴大牌也不在少數。”業內人士透露,目前不少國際衛浴品牌在廣東潮州、佛山等地都有代工生產。某衛浴企業市場部經理告訴記者,“一般情況下,原裝進口的產品比國內生產的產品價格要高出1/3,自己生產的成本又比代工廠貼牌要高,因此,貼牌生產對于品牌企業而言,一方面降低了企業生產成本,另一方面也可滿足大品牌在拓展市場份額時的需求。”

他舉例稱,國產小品牌的馬桶,售價通常幾百元到一兩千元,而一個貼上了國際大牌的馬桶,售價則可高達上萬元。“國際大牌找國內廠家貼牌代工,不同的原材料,用同樣的設備及生產工藝,最后產品換上大牌名稱,利潤可以高出幾倍。”不過國內廠家自行生產的代工產品,無論從原材料、生產工藝到產品質量,都與原裝進口或原廠生產的相差甚遠,只要與品牌商談妥,售價也會與品牌產品一樣。由于貼牌產品成本低廉、價格虛高、利潤驚人,不少國內外一線品牌都熱衷找下線廠家代工生產。

業界支招1:“貼牌產品”往往還價空間大

南京市裝飾行業協會人士表示,無論在哪個行業,“貼牌生產”都是極其常見的運作經營模式,是“公開的秘密”。對于建材行業來說,這種運作經營模式已經涉及地板、衛浴、瓷磚、木門、櫥柜、家具和輔材等各個領域。

據業界人士透露,在建材流通行業,很多省級經銷商手里都把控著三四個甚至更多的知名建材品牌。對于這些建材經銷商來說,知名建材品牌就是一個個“搖錢樹”。為了應對激烈的市場競爭,賺取更多的利潤,許多經銷商打起了“貼牌生產”的主意,魚目混珠蒙騙消費者。

針對目前的市場現狀,業內人士提醒消費者,并非所有的“貼牌”建材都一定是劣質產品,但是一定不要被所謂的“品牌產品”忽悠,選購建材還是盡量多貨比三家,選擇到質量過硬、售后有保障的產品最關鍵。此外,消費者在購買建材時,也不要一味追求低價,主動選擇劣質的“貼牌”產品。

另有建材專業砍價師表示,消費者須看品牌產品是廠家直銷還是代理,產品外觀是否自然,線條是否流暢,標志是否清晰。再看看產品的產地、資料以及條碼標志,然后進行核對和查詢。最后要看價格,“一般‘貼牌’產品的價格都能‘砍’下來許多,正規產品不會有太大的降價余地。”

業界支招2:購買建材切記索要發票

在采訪中,一位不愿透露姓名的知名壁紙品牌經銷商告訴記者,家居行業競爭日趨激烈,受短期利益的驅使,行業中出現了許多“仿冒品牌”、“借用品牌”等“偽品牌”,如果任由這種現象蔓延,不僅會影響正規建材品牌的銷售和信譽,對整個行業也不是好事,更重要的是,消費者的利益無法得到切實的保障。

那么如何避免選購到偽劣“貼牌產品”?江蘇省裝飾協會負責人表示,消費者在購買建材時,不論金額多少,都要記得索要發票,讓商家在發票上清晰地寫明所購建材的品牌、規格和數量,日后一旦發生消費糾紛,或者售后缺乏保障,購買發票將成為消費者最有力的維權證據。

物價部門人士也表示,按照物價規定,建材商家在向消費者銷售商品時,應當明碼標價,但交易雙方都同意協商交易價格,也是允許的。若消費者認為商家涉嫌虛標價格,可留下證據,向物價部門投訴。